Sommaire

Le Revenu social : sortir de la société salariale

Yovan Gilles : Dans le film encore, André Gorz exprime qu’une crise de la société salariale apparaît aujourd’hui inévitable. Cela ne veut pas dire que le travail va disparaître selon l’idée propagée par Jérémy Rifkin dans les années 1990. À cette période, André Gorz et Jacques Robin dressent un constat à travers un certain nombre d’articles publiés dans la revue Transversale Science et Culture : en bref, l’automation et la robotisation de la production débouchent sur une contraction du volume de travail, de sorte que l’on produit de plus en plus de richesse avec de moins en moins d’heures de travail humain.

|

|

L’emploi vient donc à manquer, même si la société ne veut pas entendre parler de crise du salariat et rejette cette évidence, préférant mettre sur le compte de la conjoncture la persistance d’un chômage de masse dans les pays européens. Les deux auteurs incitent à prendre acte d’une mutation qui libère du temps, autant qu’elle produit de l’exclusion par le déni du sens possible de cette mutation. Cette perte de la centralité du travail salarié se traduit négativement par le chômage et la précarisation du travail, mais elle porte aussi l’espoir d’une émancipation progressive du travail salarié, qui est une conséquence irréversible de l’évolution du capitalisme à travers son nouveau mode de management et de gouvernance du travail, le reengenering [1].

Le temps libéré par un mode de production de plus en plus performant doit faire l’objet d’une appropriation sociale. Ce ne sera pas simplement du temps à consacrer aux activités de consommation ou aux loisirs, mais du temps pour travailler autrement, se réaliser. Pour André Gorz le travail comme production de soi se profile à l’horizon des sociétés postindustrielles. En même temps, il se refère à Keynes, qui loin d’avoir la fibre libertaire, prédisait très froidement dans les années 1940 que la semaine de 18 heures serait à l’avenir une réalité découlant logiquement de l’augmentation de la productivité du travail. Cette conception de la production de soi ne va pas de soi, et elle en a irrité beaucoup. Gorz précise que l’autoproduction doit être combinée avec un travail salarié utile, quantifiable, répondant à la satisfaction de besoin sociaux insuppréssibles et qui doit être réparti sur la société de la façon la plus égale, comme c’était d’ailleurs l’opinion de Marx. Finalement le travail salarié persiterait pour Gorz sous une forme résiduelle et utilitaire et serait subordonné au déploiement par les individus d’espaces d’autoproduction.

La transition vers une telle société n’est possible que par l’instauration d’un revenu social garanti, ou d’un revenu d’existence (lire un extrait de L’immatériel) qui n’est pas une assistance mais un revenu inconditionnel, donné à chacun, cumulable avec d’autres revenus et activités. Cette position a valu à Gorz des critiques virulentes notamment parce que, à travers la notion de revenu d’existence, beaucoup ont le sentiment que l’on entérine l’exclusion, que l’on rémunère l’oisiveté, et qu’en disjoignant le travail et le revenu on enterre le modèle de la société salariale et les instruments de la justice sociale. Pourrions-nous évoquer ensemble ces questions ?

Marie-Louise Duboin : André Gorz a très clairement fait la distinction entre les deux façons de concevoir un revenu non lié à un travail. Dans une société où le travail est de plus en plus intermittent, l’instauration de ce qui est qualifié maintenant, dans la littérature en général, de revenu d’existence, se substitue aux indemnités de chômage et, en permettant au travailleur de survivre pendant les périodes où il n’a pas d’emploi, le maintient disponible à tout moment. En effet, assurer ainsi une contrepartie à l’intermittence permet à la société d’exiger du salarié qu’il se forme en permanence pour mieux servir le capital. Cette conception ne rompt donc que partiellement avec le modèle de la société salariale, tout en entérinant la flexibilité. La vie du travailleur reste totalement dépendante du fait d’occuper un emploi : nécessité de s’adapter en permanence à l’offre d‘emploi pour répondre aux caractéristiques et aux qualités exigées par les employeurs, de se former, de se reclasser, d’accepter des contrats à durée déterminée ou des conditions de travail ou de salaire précaires.

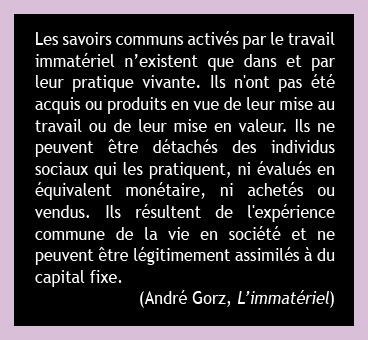

L’autre conception est diamétralement opposée. Ce qu’on peut désigner, pour le distinguer du précédent, par revenu social n’exige ni ne rémunère rien : il est la matérialisation d’une liberté nouvelle, celle de disposer de plus en plus de temps pour des activités non marchandes. Le simple fait que la production utile nécessite aujourd’hui de moins en moins de travail vivant permet en effet de distinguer deux sphères d’activité : celle des valeurs marchandes et celle des valeurs intrinsèques n’ayant pas de valeur "économique". Au-delà de leur emploi dans la première sphère, le revenu social garanti permet aux individus l’accès à la seconde. Il s’agit de faciliter le plein développement de leur personnalité et de leur autonomie en leur donnant la possibilité d’exercer, sans la contrainte de rentabilité, les activités de leur choix. Citant encore Marx, André Gorz précise, dans L’immatériel, que l’enjeu du conflit central à l’ère de l’économie de l’immatériel est "l’épanouissement de toutes les forces humaines comme telles, selon aucun étalon préétabli".

Je n’ai pas besoin de dire que je partage cette deuxième conception. Gorz dit quelque part très clairement et honnêtement que le mot de revenu social a été créé par mon père (Jacques Duboin) dans les années 1930. Il précise que ce revenu doit être suffisant et assez élevé pour que le travailleur ne soit pas l’otage d’une société faisant de lui une utilité au service de la minorité détentrice du capital.

Jean Zin : Je préciserai juste les raisons que donnait Gorz de son ralliement au revenu garanti. Il critiquait l’expression de revenu d’existence utilisée par les libéraux et préférait celle de revenu social ou d’allocation universelle (allocation universelle d’un revenu social suffisant). En effet, s’il a été longtemps contre le revenu garanti, il n’a pas fait que s’y rallier mais a montré l’importance vitale que ce revenu soit "suffisant" car, si l’on ne peut survivre avec, comme dans le cas du revenu d’existence libéral, cela favoriserait le travail mal rémunéré, puisqu’il faut compléter le peu qu’on a pour pouvoir survivre en recourant à toutes sortes d’expédients. Pour être libérateur, ce revenu garanti doit être suffisant afin de pouvoir permettre au salarié de ne pas être contraint de choisir n’importe quel travail à n’importe quelle condition. Cela change tout. Grâce à un revenu garanti suffisant, on passerait du travail subi au travail choisi.

Il faut insister sur ce fait. Pour Gorz, le revenu garanti n’a en aucun cas pour objectif de dispenser de travailler, mais de donner les moyens de choisir son travail. C’est l’autonomie du travail et du travailleur qui le préoccupe. Pour cela, il faut fournir le cadre et les conditions socio-économiques d’un travail autonome. Gorz parlait de "cercles de coopération", moi je parle plutôt, à la suite de Bookchin, de coopératives municipales [2], mais le but est le même : la nécessité de structures qui permettent à ce travail autonome d’être viable car on ne peut laisser les gens se débrouiller tous seuls sous prétexte qu’ils ont un revenu garanti. André Gorz défendait aussi la création de monnaies locales, même s’il rêvait d’un monde sans monnaie, constituant ainsi les bases d’une véritable alternative locale avec le tryptique : revenu garanti, coopératives, monnaies locales.

Une autre justification qu’il donnait du revenu social, c’est qu’avec le développement de l’économie matérielle, le travail ne peut plus se mesurer au temps passé (le temps de travail n’est plus la mesure de la valeur produite). Cette évolution est donc antinomique avec la réduction du temps de travail. Il ne semblait pas en tirer pourtant toutes les conclusions car il croyait malgré tout qu’une réduction du temps de travail restait indispensable dans l’industrie, ce qui paraît contradictoire : si le travail ne se mesure plus par le temps mais par sa production effective, la réduction du temps de travail n’a plus d’objet. D’ailleurs, depuis son ralliement à l’allocation universelle d’un revenu suffisant, ce n’est plus une réduction du temps de travail qui reste dans le cadre du salariat qu’il privilégie, mais bien un travail autonome qui sort de la subordination salariale.

André Gorz rajoutait que le revenu garanti doit être inconditionnel, ce qui exclut d’exiger une contrepartie de travail comme on voudrait l’imposer aux chômeurs. D’abord parce qu’avec le travail immatériel on n’a plus besoin de force de travail mais de compétences : n’importe qui ne peut faire n’importe quoi alors que les parcours et les compétences s’individualisent. Ensuite parce que le temps de travail n’est plus aussi pertinent qu’avant. Enfin parce que cela concurrence les véritables emplois et tire les salaires à la baisse. Le plus décisif pourtant c’est sans doute qu’avec le travail immatériel le temps de formation et d’information devient prépondérant dans la vie d’un individu par rapport au temps de travail effectif. D’une certaine manière, tout ce qui est hors travail devient partie prenante du travail lui-même

André Gorz rajoutait que le revenu garanti doit être inconditionnel, ce qui exclut d’exiger une contrepartie de travail comme on voudrait l’imposer aux chômeurs. D’abord parce qu’avec le travail immatériel on n’a plus besoin de force de travail mais de compétences : n’importe qui ne peut faire n’importe quoi alors que les parcours et les compétences s’individualisent. Ensuite parce que le temps de travail n’est plus aussi pertinent qu’avant. Enfin parce que cela concurrence les véritables emplois et tire les salaires à la baisse. Le plus décisif pourtant c’est sans doute qu’avec le travail immatériel le temps de formation et d’information devient prépondérant dans la vie d’un individu par rapport au temps de travail effectif. D’une certaine manière, tout ce qui est hors travail devient partie prenante du travail lui-même

(lire un extrait de Misères du présent, Richesse du possible). Il devient très difficile de faire une séparation nette entre le travail directement productif et ce qui relève des activités hors travail. Ce sont toutes ces raisons qui poussent André Gorz à faire le pari de l’autonomie de l’individu, à l’opposé des politiques répressives et disciplinaires, pour défendre le caractère inconditionnel du revenu social.

Enfin, et ce sur quoi je suis moins d’accord, il pensait qu’il y aurait de moins en moins d’emplois salariés et de plus en plus de travailleurs qui deviendraient inemployables, renforçant d’autant plus la nécessité d’une telle allocation universelle. Au contraire, je pense que le chômage a plutôt des raisons monétaires. Je ne crois pas du tout qu’on aille vers une fin du travail salarié par le fait qu’on n’aurait plus besoin de travail. À mon avis, c’est là la partie la plus discutable de son discours, sauf à remarquer, ce qui est différent, que le système actuel produit quand même beaucoup de précarité (ce qu’il a toujours dit) et qu’un revenu garanti se justifierait pour cette seule raison.

Enfin, et ce sur quoi je suis moins d’accord, il pensait qu’il y aurait de moins en moins d’emplois salariés et de plus en plus de travailleurs qui deviendraient inemployables, renforçant d’autant plus la nécessité d’une telle allocation universelle. Au contraire, je pense que le chômage a plutôt des raisons monétaires. Je ne crois pas du tout qu’on aille vers une fin du travail salarié par le fait qu’on n’aurait plus besoin de travail. À mon avis, c’est là la partie la plus discutable de son discours, sauf à remarquer, ce qui est différent, que le système actuel produit quand même beaucoup de précarité (ce qu’il a toujours dit) et qu’un revenu garanti se justifierait pour cette seule raison.

Christophe Fourel : Ce sont là des sujets compliqués, et la question initiale de Yovan Gilles comporte de nombreux éléments. Le premier point concerne la fin du travail. C’est une question délicate sur lequelle André Gorz a été assez incompris, bien qu’il a essayé d’y apporter des précisions : par exemple, lorsqu’il dit que les sociétés occidentales tendent vers la fin du travail, que le travail diminue, il parle du travail sous sa forme emploi. Le travail au sens anthropologique du terme, c’est-à-dire l’activité de transformation et d’appropriation de la nature, les hommes en auront toujours besoin, dit-il clairement. Par contre ce qui est en train de se raréfier, c’est la façon dont le capitalisme a créé des travailleurs au sens d’employés : c’est-à-dire des gens qui ont un travail qu’on leur donne à faire, et qui sont rémunérés par un employeur pour le faire. C’est ce travail là qui est, pour lui, en train de disparaître. Voici un premier aspect.

Ensuite, Gorz affirme que la productivité aujourd’hui de la société capitaliste est si performante qu’on peut l’utiliser pour faire deux choses : pour accroître la richesse ou alors pour diminuer le temps de travail (et donc augmenter le temps libre). Personnellement, eu égard aux considérations précédentes, je distinguerais le revenu social garanti du revenu d’existence. Car il se produit un basculement avec la parution de l’ouvrage Misères du présent, richesse du possible.

Ensuite, Gorz affirme que la productivité aujourd’hui de la société capitaliste est si performante qu’on peut l’utiliser pour faire deux choses : pour accroître la richesse ou alors pour diminuer le temps de travail (et donc augmenter le temps libre). Personnellement, eu égard aux considérations précédentes, je distinguerais le revenu social garanti du revenu d’existence. Car il se produit un basculement avec la parution de l’ouvrage Misères du présent, richesse du possible.

Dans la réflexion qu’il avait faite dans un premier temps sur le revenu social garanti, ce dernier consistait pour lui à déconnecter le revenu du temps de travail. Aujourd’hui les gains de productivité sont tels qu’une telle déconnexion est possible : car la productivité du travailleur n’est plus quelque chose d’inhérent à la performance individuelle. Elle est liée à quelque chose de beaucoup plus global : la productivité est intrinsèque aux nouveaux modes de production. Il faut donc un revenu social garanti, mais conditionnel. C’était là sa première conception du revenu social garanti, qu’il conceptualisera en gros à partir des Chemins du paradis en 1984, pour tenir ensuite cette position jusqu’en 1997.

Le revenu d’existence, lui, rompt avec cette première conception. C’est là que je le trouve assez courageux, quand il avoue s’être peut-être trompé et qu’il dispose maintenant de nouveaux éléments qui l’amènent à changer de position. Le revenu minimum d’existence achève de déconnecter revenu et travail. Il n’y a plus de lien entre les deux, tandis que dans la conception du revenu social ce lien persistait toujours, via la conditionnalité du versement d’un tel revenu.

La proposition du revenu d’existence comme suffisant et inconditionnel est une position plus révolutionnaire. Cela signifie que la société n’exige aucune contrepartie. Il y a des droits et des devoirs et le droit au revenu est lié bien sûr pour chacun à l’obligation de travailler. Pour Gorz le revenu d’existence doit être un droit inconditionnel. Pour lui, ce revenu est l’instrument qui permettra aux citoyens de gérer le plus librement possible le fait de travailler durant certaines périodes en dégageant des revenus et, le cas échéant, de pouvoir continuer malgré tout à vivre et à développer des activités en dehors de la sphère marchande.

Journalisme et transformation sociale

Marc Kravetz : Il y a un livre dans ma bibliothèque, datant de 1973, intitulé Critique du capitalisme quotidien et signé Michel Bosquet. C’est un recueil d’articles publiés dans le Nouvel Observateur durant presque une décennie, de 1965 à 1973.

J’en parle parce que, ce qui me gêne un peu dans ce dialogue qui est probablement indispensable, c’est qu’il risque d’ériger Gorz en auteur à thèses. Je sais qu’en France on a pas trop de tradition de empirique et factuelle, on cultive davantage le polemisme et l’idéologie. Et dans le cadre de cet hommage, on n’a pas encore dit à quel point Gorz, comme Marx, est aussi un journaliste et un raconteur. Cette veine du journaliste vous la trouvez, par exemple, dans un texte à propos des embouteillages et ce qu’il appelle "la civilisation de la bagnole", où il raconte comment la voiture, l’automobile individuelle est l’accomplissement du grand rêve de la Révolution française. En gros, l’utopie de la révolution française visait l’abolition des propriétés nobiliaires à l’avantage de la propriété individuelle. Tout le monde deviendrait propriétaire. La voiture, c’est la même chose : elle apparaît au tournant du XXème siècle au service de quelques nantis pour devenir ensuite un formidable moyen d’émancipation individuelle ("Je peux aller où je veux"). Jusqu’au moment où chacun ayant pris sa revanche en devenant maître et souverain de sa voiture, cet engouement aboutit à l’impossibilité de circuler. Quand on lit cet article on peut commencer à philosopher.

J’en parle parce que, ce qui me gêne un peu dans ce dialogue qui est probablement indispensable, c’est qu’il risque d’ériger Gorz en auteur à thèses. Je sais qu’en France on a pas trop de tradition de empirique et factuelle, on cultive davantage le polemisme et l’idéologie. Et dans le cadre de cet hommage, on n’a pas encore dit à quel point Gorz, comme Marx, est aussi un journaliste et un raconteur. Cette veine du journaliste vous la trouvez, par exemple, dans un texte à propos des embouteillages et ce qu’il appelle "la civilisation de la bagnole", où il raconte comment la voiture, l’automobile individuelle est l’accomplissement du grand rêve de la Révolution française. En gros, l’utopie de la révolution française visait l’abolition des propriétés nobiliaires à l’avantage de la propriété individuelle. Tout le monde deviendrait propriétaire. La voiture, c’est la même chose : elle apparaît au tournant du XXème siècle au service de quelques nantis pour devenir ensuite un formidable moyen d’émancipation individuelle ("Je peux aller où je veux"). Jusqu’au moment où chacun ayant pris sa revanche en devenant maître et souverain de sa voiture, cet engouement aboutit à l’impossibilité de circuler. Quand on lit cet article on peut commencer à philosopher.

Gorz ne préconise pas pour autant de supprimer l’industrie automobile, mais de passer à un stade de civilisation où l’usage collectif et régulé de la voiture garantit le fait de pouvoir circuler normalement sur les routes. Gorz a toujours le souci de se demander, par rapport à un problème, comment il pourrait en être autrement.

Gorz ne préconise pas pour autant de supprimer l’industrie automobile, mais de passer à un stade de civilisation où l’usage collectif et régulé de la voiture garantit le fait de pouvoir circuler normalement sur les routes. Gorz a toujours le souci de se demander, par rapport à un problème, comment il pourrait en être autrement.

Quand on allait rendre visite à Gérard, il était au milieu d’une immense pyramide de journaux. Il se documentait à l’infini. Je crois qu’il lisait à peu près six langues. En termes très modestes, il se considérait comme un journaliste. "Journaliste" est un mot un peu péjoratif de nos jours, mais le travail du journaliste consiste à opérer la synthèse des faits et des données pour les rendre accessibles. Et l’une des raisons à mon sens pour lesquelles Gorz a suscité plus d’écoute dans d’autres Pays, c’est qu’on y juge pas l’aspect factuel superflu comme chez nous.

Jean Zin : J’ajouterais que Gorz n’est pas un penseur impressionnant au sens de quelqu’un qui prédirait l’apocalypse ou agencerait des concepts très spectaculaires au niveau théorique. Par exemple, s’il est passé de la position de détracteur à celle de partisan de l’allocation universelle, cela n’est pas tant le fruit d’une déduction intellectuelle ou d’un élan révolutionnaire, mais de conclusions qui lui sont dictées par les faits et l’évolution sociale et économique. Ce ne sont pas ses idées qu’il défend mais celles de son temps et qui naissent du mouvement social.

Marie-Louise Duboin : Je soulignerais quant à moi sa formation scientifique, dans la mesure où il se soumet aux faits, il est rigoureux, il accepte la critique et de revenir sur ses idées à la lumière justement des faits. À ce propos, j’ai envie de vous lire une citation de lui : "Il est des époques où, parce que l’ordre se disloque ne laissant subsister que des contraintes vides de sens, le réalisme ne consiste plus à vouloir gérer ce qui existe mais à imaginer, anticiper, amorcer les transformations fondamentales dont la possibilité est inscrite dans les mutations en cours".

Yovan Gilles : On trouve malgré tout - en écho à ce que disait Christophe Fourel - une vision presque apocalyptique dans L’immatériel où, dans la deuxième moitié du livre, il prend la mesure des avancées du mouvement religieux créationniste aux États-Unis, contaminant la science et la culture. Il décrit comment un certain développement techno-scientifique et scientiste projette dans ses prévisions délirantes de substituer partout le robot à l’homme, de le répliquer à travers des clones dociles, corvéables à merci et programmables. L’apocalypse est là un scénario possible pour lui, à savoir la fin de l’humain, et la mise au pilori de la chair et de la sensibilité. Il ne le déplore pas, il prévient que c’est là un risque auquel nous expose une éventuelle orientation de la techno-science et une certaine conception de l’intelligence humaine réduisant le cerveau à l’ordinateur et les fonctions de l’intelligence aux logiciels. Il décrit une vision du monde incrustée par une haine du corps, emprunte de religiosité et échaffaudée par des scientifiques réputés sérieux comme Marvin Minski, entre autres, affirmant que l’intelligence peut faire désormais l’économie du corps humain, ce substrat charnel entravant le pouvoir de la conscience sur les êtres et choses.

La production de soi : sens et ambivalences

Yovan Gilles : Il y a un deuxième aspect qui me semble également important dans L’immatériel et qui concerne le dévoiement de la production de soi par le management contemporain et l’économie de l’immatériel. Sur ce point, André Gorz se prête à un exercice d’une grande lucidité quant à la façon dont la production de soi peut-être détournée de son but primitif (lire un extrait de Misères du présent, Richesse du possible

Yovan Gilles : Il y a un deuxième aspect qui me semble également important dans L’immatériel et qui concerne le dévoiement de la production de soi par le management contemporain et l’économie de l’immatériel. Sur ce point, André Gorz se prête à un exercice d’une grande lucidité quant à la façon dont la production de soi peut-être détournée de son but primitif (lire un extrait de Misères du présent, Richesse du possible

). Il remarque que, pour l’entreprise actuelle, l’individu n’est plus simplement réductible à sa compétence, à sa qualification professionnelle, technique. L’individu jouit d’un ensemble de facultés imaginatives et créatrices que l’entreprise exalte et doit exploiter : on requiert de lui de faire face à l’imprévu, d’être capable de prendre des responsabilités et des initiatives, de s’organiser, d’être entrepreneur de lui-même plutôt qu’employé subordonné. On loue chez lui des compétences ayant trait au relationnel, à la connaissance, au savoir-être et pas simplement des dispositions exprimant l’obéissance aux contraintes du travail fonctionnel. Gorz constate que le monde du travail mute dans le sens de la production de soi, mais pour des fins qui n’ont pas pour fin justement la production de soi : disons que cette dernière sert d’alibi pour maquiller des formes d’exploitation plus soft présentant au sujet le visage d’une émancipation du salariat traditionnel.

L’entreprise tend à capter chez l’individu tout ce que ce dernier est et qu’il a pu développer d’une façon extraprofessionnelle durant son temps libre : des talents, sa personnalité... tout ce qui tient lieu de son intimité, tout cela contribue à opérer une refonte de compétences qu’il faut capitaliser pour les intégrer dorénavant à la sphère du travail monnayable. Cela aboutit comme le formule Yann Moulié-Boutang à la subsomption du travail vivant et du sujet dans sa totalité sous le capital. L’analyse de Gorz sur ce sujet manifeste une grande acuité sur la façon dont sa conception du travail comme production de soi peut-être retournée.

Christophe Fourel : Je pense que ce qu’il reprochait au système capitaliste d’aujourd’hui, c’est le fait que la sphère de la rationalité économique est en train de soumettre à sa propre logique toutes les autres sphères de la vie humaine, qu’il s’agisse de la culture, de la science ... Et que cette extension infinie de la sphère du capital à l’ensemble des activités humaines précipiterait paradoxalement la perte du système capitaliste. Tout à l’heure nous évoquions sa conception du socialisme. Le socialisme pour André Gorz consiste à tout mettre en œuvre pour que la rationalité économique soit mise au service de l’épanouissement individuel et collectif. Or il constate l’inverse : la captation par le capital de tout ce qui peut être transformé en valeur d’échange (lire un extrait de L’immatériel).

Effectivement, il pointe une évolution dans les formes d’exploitation capitaliste de l’individu. Nous passons de l’exploitation du travail et du surtravail humain décrits par Marx à une auto-exploitation de l’individu par lui-même, parce que la contrainte au travail change de forme sous le coup du chômage. Les concurrences entre salariés sont attisées, la peur de la précarité se propage dans les esprits. En même temps, l’idée que chacun est responsable de son sort débouche sur une intériorisation très forte de la valeur-travail dont les conséquences, notamment les cas de souffrance au travail, sont alarmantes.

Effectivement, il pointe une évolution dans les formes d’exploitation capitaliste de l’individu. Nous passons de l’exploitation du travail et du surtravail humain décrits par Marx à une auto-exploitation de l’individu par lui-même, parce que la contrainte au travail change de forme sous le coup du chômage. Les concurrences entre salariés sont attisées, la peur de la précarité se propage dans les esprits. En même temps, l’idée que chacun est responsable de son sort débouche sur une intériorisation très forte de la valeur-travail dont les conséquences, notamment les cas de souffrance au travail, sont alarmantes.

Marie-Louise Duboin : Le film que nous avons vu donne un aperçu de la réflexion de Gorz sur le travail, dans les années 90. Mais tout au long de son œuvre, il en a suivi l’évolution, et c’est en observant la transformation du fordisme au toyotisme, qu’il a montré, dans Misères du présent, richesse du possible, que la domination totale de la personnalité de l’ouvrier a fait place à sa mobilisation totale, afin de l’obliger à améliorer lui-même les procédés qu’il utilise. L’objectif étant toujours d’élever la productivité, on est ainsi passé à la production à flux tendus, l’ouvrier devenant "patron collectif de son travail collectif". Alors le travail immédiat de production n’est plus que le prolongement d’un travail immatériel de réflexion (lire un extrait de L’immatériel) et d’échange d’informations qui s’exerce en amont. Le travail productif requiert chez les travailleurs "un niveau général de connaissances" qui entre dans le procès de production comme "force productive immédiate". Mais dans cette conception postfordiste où l’organisation devient un réseau de flux interconnectés dans une économie de plus en plus compétitive, requalifiant le travail et les travailleurs, notamment à travers le reengineering, et ce que Gorz appelle "les derniers avatars du travail", l’entreprise, reposant sur des externalités et la sous-traitance, peut aussi bien ouvrir des espaces au pouvoir ouvrier que porter son asservissement à son comble.

Par ailleurs, Gorz montre bien que la mondialisation s’est développée pour permettre aux grandes entreprises d’investir à l’étranger en démantelant les barrières douanières, suite à la saturation de la demande des marchés nationaux dans les pays très industrialisés. La nécessité pour le capital de se dérober aux contrôles et aux taxes a abouti aux déréglementations des années 80. À cette époque, le nationalisme économique, malgré ses travers, était encore le garant d’un contrôle et d’une maîtrise du politique sur l’économie. Alors je crois que Gorz a bien fait de souligner que jamais comme aujourd’hui le capitalisme ne s’est autant émancipé du politique. Il est devenu un méga-État supranational doté d’institutions : le FMI, la Banque Mondiale, l’OMC..., appareils qui propagent le credo libéral. Ce système capitaliste sans frontières édicte le droit du capital mondialisé en discréditant la politique, ou en la soumettant à ses exigences pour favoriser le libre jeu du marché. Alors la logique financière l’emporte sur les logiques économiques. Le pouvoir financier est devenu autonome et impose ses normes aux entreprises et aux États. Un ancien président de la Bundesbank affirmait ainsi en 1996 que "les hommes politiques doivent comprendre qu’ils sont désormais sous le contrôle des marchés financiers".

On comprend par là que les allégements fiscaux récents en France n’obéissent pas à des choix économiques rationnels, mais trahissent la mise sous tutelle des gouvernements par les multinationales. Et si les systèmes de protection sociale sont démantelés, ce n’est pas parce que les finances feraient défaut pour en supporter le coût, mais bien pour affecter ces ressources aux investissements des entreprises. À quelle fin ? Pour rémunérer le capital qui ne peut plus l’être uniquement par le travail et la production dans le cadre de marchés saturés.

Jean Zin : La conclusion qu’André Gorz tirait également de la mondialisation, c’est que les alternatives à la globalisation sont locales. Et dire que les alternatives sont locales ne veut pas dire pour autant qu’elles ne sauraient être globales. On a besoin des instances transnationales, ce qui est bien le point de vue de l’altermondialisme. Cependant il y a un point où je suis en désaccord avec Gorz, et qui concerne sa réticence à la division du travail, à la spécialisation, en faveur de l’auto-production. Cela me semble d’autant plus impossible que c’est notoirement incompatible avec les exigences d’une société reposant sur l’immatériel et des outils dont la maîtrise exige un haut degré de spécialisation et des compétences assez pointues.

Marie-Louise Duboin : Un mot peut-être, à travers nos derniers échanges l’année dernière, sur ce qu’il prophétisait d’une société de la gratuité. Dans un article, il avait repris un certain nombre de nos propositions relatives à l’économie distributive (dans laquelle l’homme reçoit un revenu pour être et non pas pour produire des marchandises) et il y critiquait le maintien d’un pouvoir d’achat, même distribué à tous, parce que le fait d’avoir à acheter conservait, à ses yeux, l’idée de marché, alors que pour lui l’avenir est à la gratuité totale. Je lui fis une lettre pour lui répondre que s’il faut, en effet, que soit gratuit tout ce qu’on peut donner sans s’en priver, l’impondérable, l’immatériel, le savoir, par contre, les ressources matérielles doivent être comptées pour en éviter le gâchis. Parce qu’elles sont rares ou irremplaçables, elles doivent être comptabilisées, c’est-à-dire être affectées d’un prix, être "économisées". C’est ce que je voulais lui dire, mais la lettre m’est revenue estampillé d’un décédé. Cela m’a fait très mal.

Christophe Fourel : En France, tant qu’André Gorz était vivant, il sentait un peu le souffre. On ne s’y référait pas beaucoup. Il est probable que maintenant, le temps de l’œuvre venu, on y fasse de plus en plus référence.

Gorz pose des questions absolument fondamentales, avec une capacité de faire comprendre la crise écologique que nous sommes en train de vivre. Et c’est à partir de la critique du capitalisme qu’il viendra à l’écologie et à la contestation d’un système de consommation opulent qui n’a de sens que sa reconduction, et qui court à sa perte pour la raison qu’il est aveugle.

Il y a tous les éléments dans son œuvre pour comprendre la crise écologique, et la crise d’un capitalisme qui se financiarise de plus en plus, se déterritorialise et qui réve de faire de l’argent avec de l’argent, sans passer par le travail. Enfin l’œuvre de Gorz permet de comprendre la crise du travail. J’ai envie de dire que ce qui me plaît chez Gorz, c’est le fait que c’est un philosophe. Effectivement, nous nous sommes remémorés son histoire : le fait qu’il soit devenu ingénieur chimiste dans sa jeunesse, puis journaliste, mais il est fondamentalement un philosophe qui, s’appuyant sur les faits, en a livré une analyse qui n’aurait pas été possible sans cette sensibilité et cette formation de philosophe. Et cette formation était une autoformation qui lui a permis de rassembler des faits et de les théoriser, en créant des concepts et en dessinant des perspectives pour l’avenir.

Il y a tous les éléments dans son œuvre pour comprendre la crise écologique, et la crise d’un capitalisme qui se financiarise de plus en plus, se déterritorialise et qui réve de faire de l’argent avec de l’argent, sans passer par le travail. Enfin l’œuvre de Gorz permet de comprendre la crise du travail. J’ai envie de dire que ce qui me plaît chez Gorz, c’est le fait que c’est un philosophe. Effectivement, nous nous sommes remémorés son histoire : le fait qu’il soit devenu ingénieur chimiste dans sa jeunesse, puis journaliste, mais il est fondamentalement un philosophe qui, s’appuyant sur les faits, en a livré une analyse qui n’aurait pas été possible sans cette sensibilité et cette formation de philosophe. Et cette formation était une autoformation qui lui a permis de rassembler des faits et de les théoriser, en créant des concepts et en dessinant des perspectives pour l’avenir.

Dernier point par rapport à la question de la gratuité évoquée par Jean Zin et Marie-Louise Duboin. Je crois qu’il cherchait à trouver une issue à la crise dans laquelle nous sommes immergés.

Il imaginait une société où il y aurait à la fois moins de marché, moins d’état, mais plus d’espace pour les échanges et la coopération. Ce qui lui plaisait par exemple chez les hackers, c’est le fait que ces derniers subvertissent l’informatique pour créer des logiciels libres, en donnant aux gens la possibilité de les utiliser gratuitement. Il aimait cette forme d’insoumission autant aux logiques du marché qu’aux contraintes imposées par l’état. J’espère qu’on ne va pas conclure sur Gorz, car c’est maintenant que les choses s’ouvrent.

Il imaginait une société où il y aurait à la fois moins de marché, moins d’état, mais plus d’espace pour les échanges et la coopération. Ce qui lui plaisait par exemple chez les hackers, c’est le fait que ces derniers subvertissent l’informatique pour créer des logiciels libres, en donnant aux gens la possibilité de les utiliser gratuitement. Il aimait cette forme d’insoumission autant aux logiques du marché qu’aux contraintes imposées par l’état. J’espère qu’on ne va pas conclure sur Gorz, car c’est maintenant que les choses s’ouvrent.

Extrait (André Gorz, Misères du présent, richesse du possible)

Il faut apprendre à discerner les chances non réalisées qui sommeillent dans les replis du présent. Il faut vouloir s’emparer de ces chances, s’emparer de ce qui change. Il faut oser rompre avec cette société qui meurt et qui ne renaîtra plus. Il faut oser l’Exode. Il faut ne rien attendre des traitements symptomatiques de la "crise", car il n’y a plus de crise : un nouveau système s’est mis en place qui abolit massivement le "travail". Il restaure les pires formes de domination, d’asservissement, d’exploitation en contraignant tous à se battre contre tous pour obtenir ce "travail" qu’il abolit. Ce n’est pas cette abolition qu’il faut lui reprocher : c’est de prétendre perpétuer comme obligation, comme norme, comme fondement irremplaçable des droits et de la dignité de tous, ce même "travail" dont il abolit les normes, la dignité et l’accessibilité. Il faut oser vouloir l’Exode de la "société de travail" : elle n’existe plus et ne reviendra pas. Il faut vouloir la mort de cette société qui agonise afin qu’une autre puisse naître sur ses décombres. Il faut apprendre à distinguer les contours de cette société autre derrière les résistances, les dysfonctionnements, les impasses dont est fait le présent. Il faut que le "travail" perde sa centralité dans la conscience, la pensée, l’imagination de tous : il faut apprendre à porter sur lui un regard différent : ne plus le penser comme ce qu’on a ou n’a pas ; mais comme ce que nous faisons. Il faut oser vouloir nous réapproprier le travail.

Propos recueillis par Gaia Puliero et Yovan Gilles

Haut de page

Sommaire